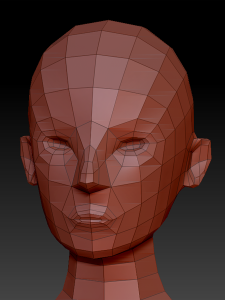

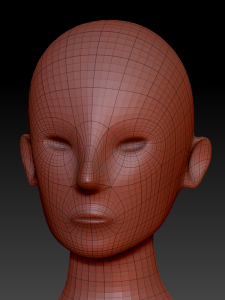

ZBrushに読み込んだ基本データは上図のような感じです。

この状態ではポリゴン数が少なすぎるので、細かい部分は

作り込んでいけません。

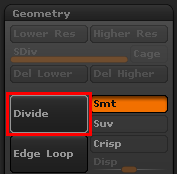

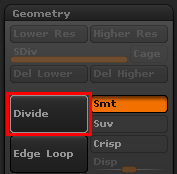

ZBrushではToolパレットのGeometryサブパレットで

ポリゴンの分割数を増やしたり減らしたり出来ます。

Divideボタンを押すとサブディビジョンレベルが

一つ上がってポリゴンが分割されます。

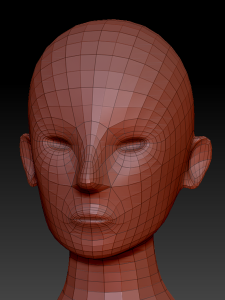

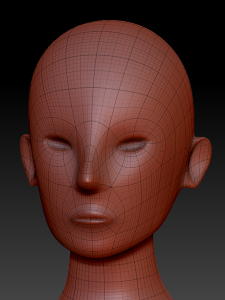

Divideを繰り返すと下図のようになります。

SDiv_level_1

SDiv_level_2

SDiv_level_3

SDiv_level_4

Divideすると、SDivレベルを変更できるスライダが触れるようになります。

このSDivレベルは、モデリング中いつでも変更することが出来るのがポイントで、

低いサブディビジョンレベルでは、モデルの大まかな形状をつくり、細かな部分を

より高いサブディビジョンレベルで作り込んでいきます。

高いレベルで加えた詳細形状は、低ポリゴンレベルで

その後変更を加えても、失われずに修正された形状にも適用されます。

そのためどんな形状にするか、いろいろなレベルを行き来しながら

形状を練っていくことが可能で、ニ度手間も少なくて済みます。

そのほかのZBrushの基本的な要素もさらっとご紹介します・・・

ーブラシについてー

ZBrushにはいくつものスカルプトブラシが存在します。

スカルプトブラシは筆先に相当し、描いたストロークによって

3D形状がどのように変形するかが変わってきます。

量が多いのでここで全部説明するのはちょっと無理ですが・・・

というか私はまだ基本的なブラシ以外

ほとんど使えこなせていません・・・

今回のフィギュアデータの作成で使用したのは、

・ Standardブラシ → ポリゴンの面法線に基づいてデータの表面を隆起させます。

・ Inflatブラシ → 各頂点の法線に基づいてデータの表面を隆起させます。

・ Smoothブラシ → データの表面を滑らかにして凹凸をなくしていきます。

・ Moveブラシ → 形状をごっそり移動できます。

その他少々。くらいだったような気がします・・・(全然使えてないです。)

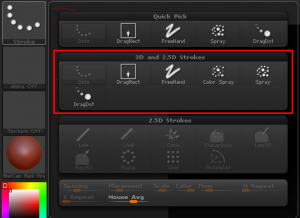

ーストロークについてー

ZBrushにはいくつかのストロークタイプがあります。

上図の赤枠内のものが3D編集で使えます。ストロークタイプは

エレメントがどのようにドローされるのかを決定します。

ーアルファについてー

ZBrushではアルファといって、2Dのグレースケール画像をもとに

ブラシの影響に変化を加えることが出来ます。

アルファの白に近い明るい部分は、よりブラシの影響を多く受けるようになり、

黒に近い部分はマスクされてブラシの影響を受けにくくなります。

アルファに使用する画像は、自分で作成することも出来るので

アルファを駆使することによっても様々な表現が可能になります。

例えば、スタンダードブラシでDragRectストロークに

標準で入っているAlpha34を適用すると、

1ストロークでこんな表現が簡単に出来てしまいます。

今回はこの辺でおしまい・・・

CGからフィギュア「形状の作り込み」 vol.05 へ

CGからフィギュア「ZBrushにデータ読み込み+ちょっと解説」 vol.03 を読む