3Dプリントを行うときは、まず「3Dデータ」を用意する必要があります。3Dデータとは、どのようなデータなのでしょうか。また、どのような方法で作ることができるのでしょうか。

本コラムでは、3Dプリントに必要な「3Dデータ」の基礎知識を解説します。また、3Dデータの作成方法や、3Dプリント(出力)の流れをお伝えします。便利なオンライン3Dプリントサービスもご紹介しますので、3Dプリンターによる製作を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

筆者情報

- SOLIZEオンライン3Dプリント お役立ち情報編集部

- SOLIZEの3Dプリンター事業に従事する社員が、3Dプリンターの基礎知識や活用方法、活用例など、3Dプリンターに関する情報を発信します。 ・Twitter ・facebook

1. 3Dデータの基礎知識

はじめに、3Dプリントに必要な「3Dデータ」の基礎知識として、3Dデータの特徴や、3Dプリンターで使用する3Dデータのファイル形式を解説します。

1-1. 3Dプリンタープリントに必要な3Dデータとは

「3D」とは、Three Dimensionsの略称で、「三次元」や「立体」という意味を持ちます。「3Dデータ」とは、縦、横、高さを持つ立体を、デジタルで表現するものです。頂点(ポイント)、頂点間を結ぶ線(エッジ)、エッジで囲まれた平面(フェイス)の要素を組み合わせて立体を作り上げます。3Dプリントは立体物を製作するため、3Dデータが必要です。3Dデータには、立体物を製作するための設計図としての役割があります。

1-2. 3Dデータのファイル形式

3Dプリントを行うとき、3Dデータのファイル形式は「STL(.stl)」や「OBJ(.obj)」が用いられます。ファイル形式とは、コンピューターで使用するファイルがどのような規格(ルール)で記録されているかを表したものです。3Dデータには「STL」や「OBJ」以外にもさまざまな種類のファイル形式がありますが、3Dプリンターではこちらの2種類が一般的に用いられます。

・STL(.stl)

ファイル形式の「STL」は、形状の情報のみを記録したデータとなっています。そのため、色・材料・テクスチャーなどの情報は含まれていません。一般的に多くの3DプリンターがSTLファイルに対応しています。

・OBJ(.obj)

ファイル形式の「OBJ」は、形状・色・材料の情報を記録したデータとなっています。カラープリントに対応した3Dプリンターでは、こちらのファイル形式が用いられます。

・その他のファイル形式

外部の3Dプリントサービスを利用する際に「.stl」や「.obj」のファイルを用意できない場合は、「.CATPart」「.sldprt」などのネイティブデータ形式や、「.step」「.ijes」などの中間ファイル形式から変換してもらえる場合もあります。

たとえば「SOLIZEオンライン3Dプリント」の自動見積り

ではこれらのファイル形式に対応しており、自動変換のうえ見積りから発注まで実施可能です。

<対応ファイル形式>

.sldprt /.CATPart /.prt /.prt.* /.x_t /.x_b /.step /.stp /.jt /.sat /.3mf /.stl /.wrl(1ファイルあたり20MBまで)

2. 3Dプリンターで出力するための「3Dデータ」の作成方法

3Dデータの作成方法には、「3Dスキャナーで計測する」「3D CADソフトを使用する」「3DCGツールを活用する」「3Dデータのダウンロードサイトを利用する」などの選択肢があります。ここでは、それぞれの作成方法についてご紹介します。

2-1. 3Dスキャナーで計測する

3Dスキャナーとは、立体物を3Dデータに変換する機器のことです。3Dスキャナーで3Dデータを作成することを「リバースエンジニアリング」と呼びます。3Dスキャナーで計測する方法では、実物をスキャンして形状を計測することによって、3Dデータに変換します。存在する立体物を3Dデータ化する場合に用いられる方法です。スキャナーの種類によって測定の精度や、測定できる位置や向きなどに違いがあります。スキャンしたあとのデータは粗い場合もあるため、そのまま3Dプリンターで出力するときれいに造形されないケースも多々あります。造形品に求める精度によりますが、スキャン後に3Dデータをきれいにモデリングし直す作業が必要な場合もあるため、注意が必要です。

2-2. 3D CADソフトを使用する

3D CADソフトとは、コンピューターで3Dデータを作成するソフトのことです。幅・奥行き・高さなどの寸法をコンピューターに入力して、3Dデータを作成する仕組みとなっています。そのため、ほかの作成方法と比べて正確にデータを作成することが可能です。具体的には、製造業や建築業で用いられる部品のような、正確さを求められる場面に適した3Dデータの作成方法だといえるでしょう。なお、3D CADソフトには有料版と無料版があり、有料版は機能やサポートが充実している傾向にあります。

2-3. 3DCGツールを活用する

3DCGツールとは、3Dのコンピューターグラフィックス・アニメーション・ゲームなどを作成する際に使われるツールです。ポリゴン(多角形のデータ)を用いてデザインする仕組みのため、滑らかな曲線を表現できます。人形やフィギュア制作のような場面に適した3Dデータの作成方法です。

2-4. 3Dデータのダウンロードサイトを利用する

必要な3Dデータをオンライン上でダウンロードする方法です。3Dデータのダウンロードサイトでは、無料でデータをダウンロードできる場合と、有料でデータを購入のうえダウンロードする場合があります。既存の3Dデータを利用するため、ご自身でデータを作成する必要のない点がメリットです。ただし、モデルデータによっては著作権の関係から商用利用できない場合があるため、利用前に必ず規約を確認する必要があります。

3. 3Dプリントに必要なものと3Dプリントの流れ

最後に、3Dプリントに必要なものと3Dプリントの流れを解説します。3Dプリントを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

3-1. 3Dプリントに必要なもの

一般的に、造形物を製作する際は以下の機器やソフトなどが必要です。

- 【3Dプリントに必要なものの例】

- ・3Dプリンター

- ・3Dデータ

- ・PC(パソコン)

- ・スライスソフト

- ・材料

「スライスソフト」とは、3Dプリンターで造形するために立体物のデータを1層ごとにスライスする、3Dプリンター専用のソフトウェアのことです。「材料」とは、造形物の材料になるもののことです。通常のプリンターにおけるインクにあたる存在です。3Dプリンターの機種や造形方式によって使用できる材料が異なります。また、材料によって造形後の強度や表面の滑らかさなどに違いがあるので、目的に適した材料を選ぶことが重要です。

3-2. 3Dプリントの流れ

Step1. 3Dデータを用意する

はじめに、出力する3Dデータを用意します。自身で新たに設計した造形物を製作する場合は、「3D CADソフト」や「3DCGツール」を使用します。あるいは、既存の立体物を3Dスキャナーで読み込んだり、3Dデータのダウンロードサイトを利用したりして、3Dデータを用意します。

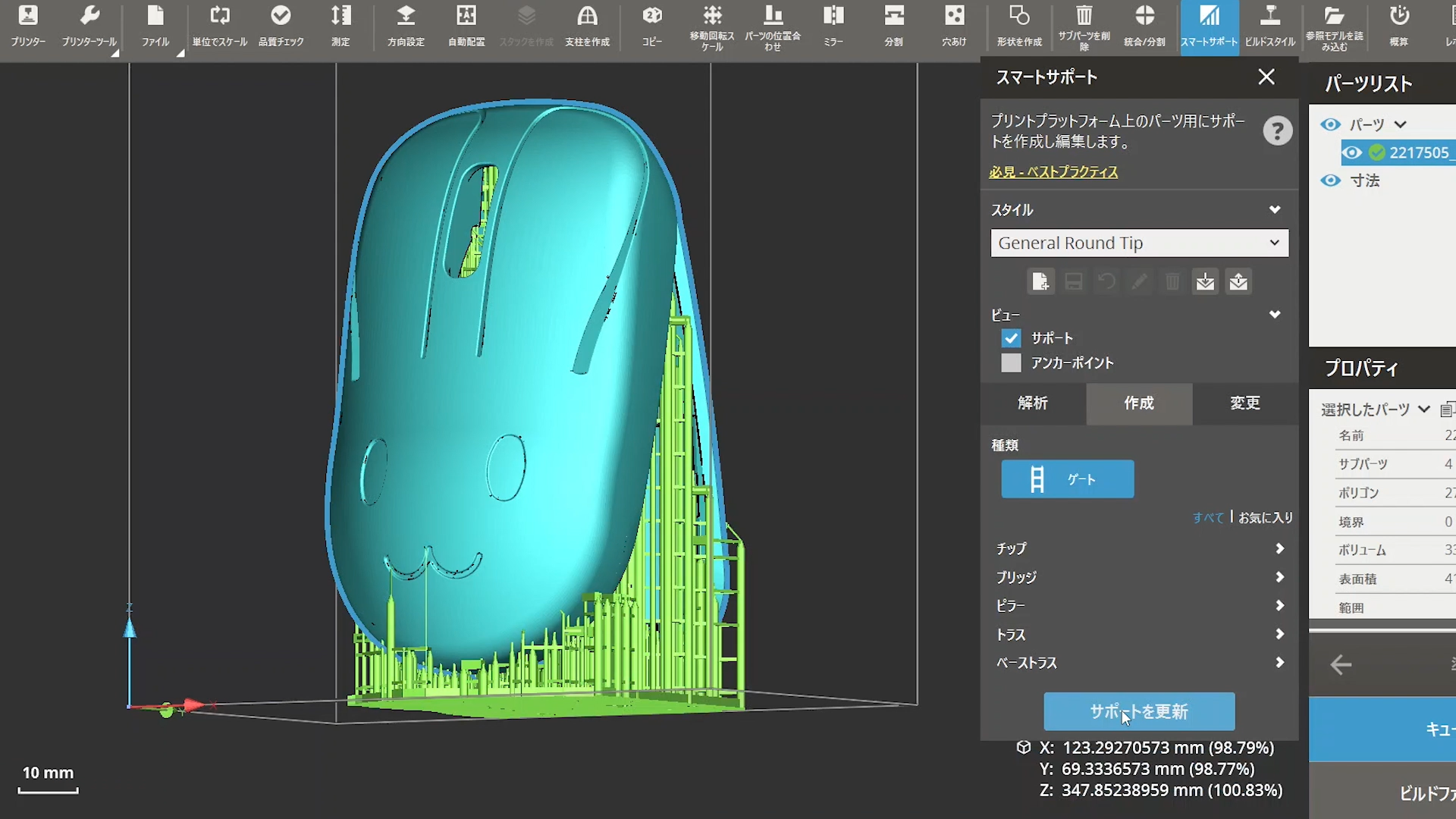

Step2. 造形に関するデータの設定や3Dデータの下準備をする

続いて、用意した3Dデータを、3Dプリンターで扱える専用データに変換します。そのために、まずはPCにスライスソフトをインストールする必要があります。スライスソフトは3Dプリンターに付属しているケースもあるので、製品の付属品を確認してください。

また、造形に関するデータの基本的な設定も重要です。特に積層ピッチは、造形物の表面の滑らかさと印刷時間に影響します。細かな形状の再現や表面をきれいに仕上げたい場合には層を薄く設定することが望ましく、印刷時間を速くしたい場合は層を厚くするなどの調整が重要です。このほかにも、造形モードなどの設定や、場合によってはサポート材を取り付ける箇所の調整も必要となります。

Step3. 変換したデータを3Dプリンターに送る

変換したデータをUSBメモリーまたはオンラインで3Dプリンターに送ります。USBメモリーを使う場合は、変換したデータを保存したUSBメモリーを3Dプリンターに挿してデータを送ります。オンラインの場合は、Wi-Fiまたは有線LANを利用してデータを転送します。

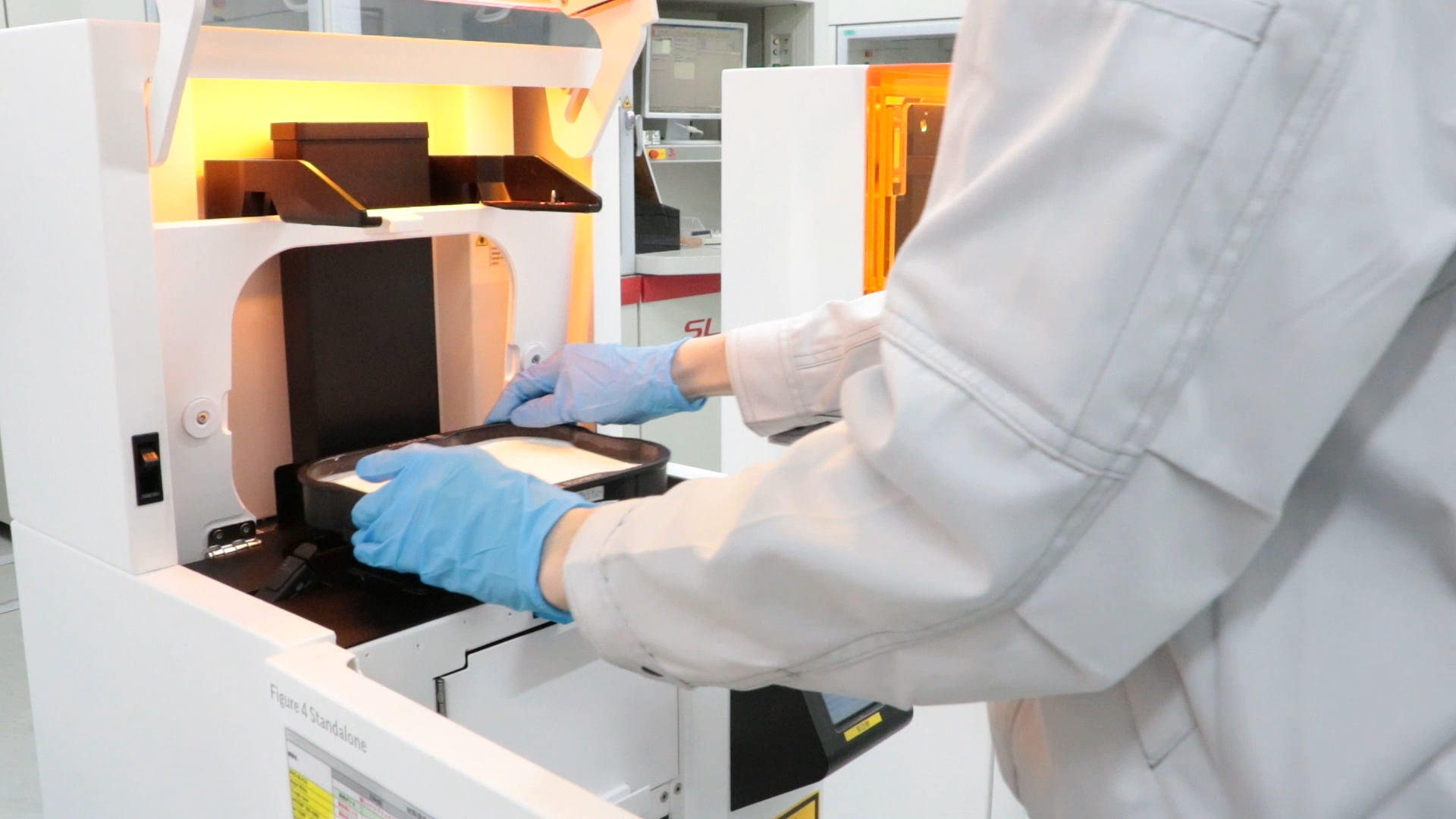

Step4. 材料を3Dプリンターにセットする

材料を3Dプリンターにセットします。材料は、3Dプリンターの機種や造形方式によって異なります。家庭用で多く用いられる熱溶解積層方式なら「ABS樹脂」や「PLA(ポリ乳酸)」、企業で多く用いられる光造形方式ならアクリル系樹脂などの光硬化性樹脂が用いられます。

Step5. 3Dプリンターで出力する

3Dプリンターで造形物を製作します。その際は、「途中で材料が切れてしまう」「造形にズレが生じてしまう」「ダマが発生してしまう」といったトラブルが起こる可能性があるため、注意して仕上がりを見ていくことが重要です。

3Dプリントの完了後、造形物にサポート材が付いている場合は、除去する作業が必要です。サポート材とは、3Dプリンターで造形物を製作する過程で必要となる、造形物を支える部分のことを指します。造形時に宙に浮く部分があったり、自重で潰れるおそれがあったりする場合に、サポート材が造形されます。

「SOLIZEオンラインプリント」では、配送時のクッションにもなるため、光造形のサポート材を付けた状態でお届けしています。サポート材は手で簡単に外せますが、先端が非常に細いので軍手などを着用してください。なお、お急ぎの場合など、サポート材を除去した状態でお届けするオプションも用意しています。ご要望に合わせてご検討ください。

最後に、仕上げ加工を行い、完成です。造形物の表面の積層痕をなくして滑らかな仕上がりにするため、やすりがけを行います。また、下地を塗ったうえで塗装をすることもあります。

4. 作成した3Dデータから3Dプリントを注文するなら「SOLIZEオンラインプリント」

ここまで、3Dデータの基礎知識を解説しました。3Dプリンターで造形物を製作するためには3Dデータが必要です。3Dプリンターで出力する場合は、おもに「STL」や「OBJ」などのデータ形式が用いられます。3Dデータの作り方には、3D CADソフトや3DCGツールを使う方法のほか、3Dスキャナーで計測する方法や、既存の3Dデータをダウンロードする方法があります。

このように作成した3Dデータを3Dプリンターで出力する場合は、外部の3Dプリントサービスの利用がおすすめです。Webサイトに3Dデータをアップロードするだけで、速やかに見積りが完了し、短期間で完成品を受け取れます。

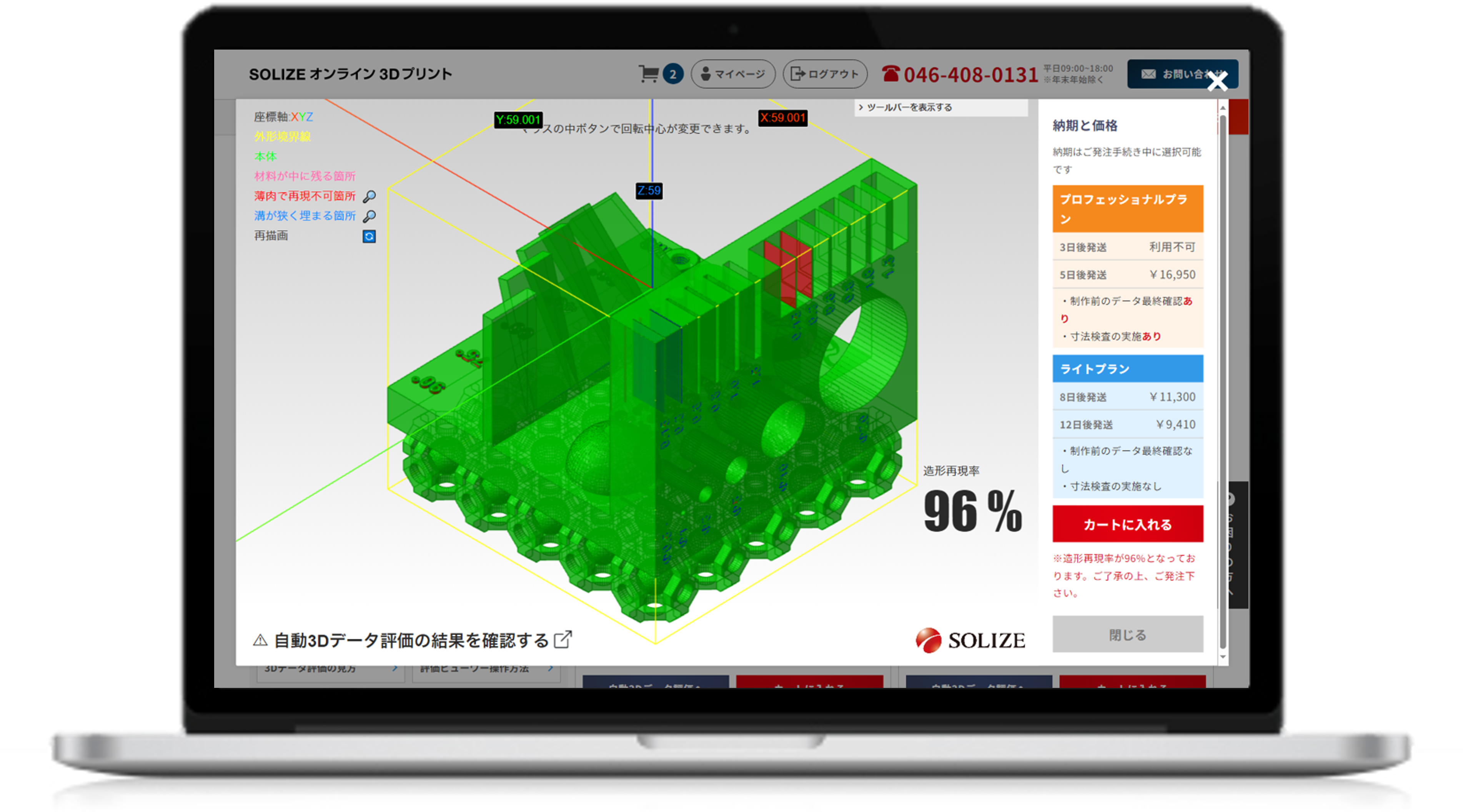

「SOLIZEオンライン3Dプリント」は、最短3分で見積り取得から形状の再現性の確認、発注完了までをオンラインで完結できる3Dプリント出力サービスです。業務用3Dプリンターで出力しており、本格的な造形品を短納期で提供しています。誰でも簡単に無料で試せる自動評価システムを搭載しており、3Dプリントの形状の再現性を評価できます。

SOLIZEは、1990年に日本で初めて3Dプリンターを導入し、試作品製作サービスを始めた企業です。国内最大級のキャパシティーで、自社保有のハイエンド樹脂3Dプリンターでの製作を承ります。長年にわたる3Dプリンターの運用実績、販売や運用サポートの経験から豊富な知見を有しており、お客さまの3Dプリンティングを手厚くサポートします。

「SOLIZEオンライン3Dプリント」の自動見積りやお問い合わせはこちら

筆者情報

- SOLIZEオンライン3Dプリント お役立ち情報編集部

- SOLIZEの3Dプリンター事業に従事する社員が、3Dプリンターの基礎知識や活用方法、活用例など、3Dプリンターに関する情報を発信します。