3Dプリンターを活用すると、プラモデルのパーツを自作でき、楽しみ方が広がります。個人的な利用の範囲であれば、3Dプリンターでプラモデルのパーツを複製して楽しむことが可能です。ご自宅に3Dプリンターがない場合や、より高精細な形状の再現が必要な場合は、オンラインプリントのサービスを利用して、作成した3Dデータを手軽に出力することもできます。

本コラムでは、3Dプリンターでプラモデルのパーツを複製する方法をご紹介します。3Dプリントに必要なものや手順、注意点まで解説しますので、ぜひ参考にしてください。

筆者情報

- SOLIZEオンライン3Dプリント お役立ち情報編集部

- SOLIZEの3Dプリンター事業に従事する社員が、3Dプリンターの基礎知識や活用方法、活用例など、3Dプリンターに関する情報を発信します。 ・Twitter ・facebook

3Dプリンターでプラモデルのパーツは複製できるのか

近年は便利な3Dプリンターを使用して、より簡単に立体物を製作できるようになりました。3Dプリンターを使えば、フィギュアやプラモデルのパーツを複製できます。また、プラモデルに合わせてオリジナルのカスタムパーツを自作することも可能です。従来は、プラ板やパテを使ってパーツを一から作るフルスクラッチが一般的でしたが、3Dプリンターを活用すれば、フルスクラッチよりも簡単にパーツを作れるようになりました。

3Dプリンターでプラモデルのパーツを複製する際に必要なもの

3Dプリンターでプラモデルのパーツを複製する場合、どのような道具を準備すればよいのでしょうか。ここでは、複製に必要なものをご紹介します。

3Dプリンター

プラモデルのサイズや求める精度に応じて、適切な方式の3Dプリンターを選ぶ必要があります。多くのユーザーは、家庭用として安価に入手できる「熱溶解積層方式」や「光造形方式」の3Dプリンターを、プラモデルの複製に利用しています。熱溶解積層方式は、熱可塑性樹脂を加熱して溶かし、積層して造形する仕組みです。一方、光造形方式は、光硬化性樹脂に紫外線レーザーを照射して積層して造形する仕組みとなっています。

3Dスキャナー、3Dモデリングソフト、CADソフト

プラモデルのパーツの形状をデジタルデータ化するために、「3Dスキャナー」「3Dモデリングソフト」「CADソフト」が必要です。3Dスキャナーは、既存のプラモデルのパーツをスキャンして3Dデータに変換します。また、3DモデリングソフトやCADソフトでは、3Dデータを生成したり、編集できたりします。

PC

3Dデータ作成のためにはPCが必要です。使用するソフトや3Dプリンターに適したスペック(CPUやGPU、メモリ、ストレージなど)のPCを準備する必要があります。

スライサーソフト

スライサーソフトは、作成した3Dデータを3Dプリンターに取り込むために、3Dプリンターに適したデータ形式に変換するソフトです。3Dプリンターで1層ずつ出力するには、スライサーソフトを使ってデータを変換する必要があります。

フィラメントやレジンなどの素材

3Dプリンターで造形するには、3Dプリンターの方式に適した素材が必要です。熱溶解積層方式の場合は「ABS」「PLA」「ASA」などのフィラメント(熱可塑性樹脂)、光造形方式の場合は「エポキシ樹脂」「アクリル樹脂」「PU」などのレジン(光硬化性樹脂)が一般的に用いられます。

サポート材を除去する工具

3Dプリンターの造形方式や形状によっては、サポート材が必要となる場合があります。出力後の後処理の工程でサポート材を取り除くために、ニッパーやペンチ、ナイフ、ピンセットなどの工具が必要です。

洗浄機・洗浄剤

光造形方式の3Dプリンターでは、出力後の後処理工程として、未硬化のレジンを洗い流すための洗浄作業が必要となります。自動洗浄機や専用の洗浄液もあるため、準備しておくと便利です。

3Dプリンターでプラモデルのパーツを複製する流れ

ここでは、3Dプリンターでプラモデルのパーツを複製する手順を5つのステップでご紹介します。以下の流れに沿って準備や作業を進めてください。

Step1. 必要なものの準備

3Dプリンターや素材など、前述の必要な道具を準備します。サポート材が必要になる場合もあるため、造形物のサイズやサポート材の形状に合わせて、十分な量の素材を準備します。

Step2. 3Dデータの作成

「3Dスキャナー」「3Dモデリングソフト」「CADソフト」を使って3Dデータを作成します。その後、作成した3Dデータは「スライサーソフト」で変換し、3Dプリンターで出力可能な形式にしておきます。

Step3. 3Dプリンターによる出力

変換したデータを使って、3Dプリンターで出力を行います。出力にかかる時間は、3Dプリンターの方式や、造形物の形状・サイズ、求める品質などによって異なります。

Step4. サポート材の除去・後処理

造形物の出力を終えたら、仕上げにサポート材の除去やその他の後処理を行います。熱溶解積層方式の場合は、一般的にサポート材が必要となるため、ニッパーやペンチなどの工具を使ってサポート材を取り除きます。光造形方式の場合は、造形物を洗浄液で一定時間洗い、未硬化のレジンを落とします。

Step5. 表面処理、仕上げ

造形品には積層痕やサポート痕が残ってしまいます。気になる箇所はやすりなどで滑らかにし、最後に塗装やコーティングを施すことで、よりきれいに仕上げられます。

3Dプリンターでプラモデルのパーツを複製する際の注意点

3Dプリンターでプラモデルのパーツを複製する際は、以下の点に注意する必要があります。

著作権侵害のリスクに注意する

3Dプリンターで複製品を製作すること自体は違法ではありませんが、複製品やそのデータを著作権者に無断で販売したり配布したりすることは、著作権侵害となる可能性があります。プラモデルのパーツを複製する際は、あくまで個人で楽しむ範囲にとどめ、著作権侵害のリスクを避けることが大切です。

造形に時間がかかる

たとえ小さな部品であったとしても、形状によっては3Dプリンターでの出力に10時間以上かかる場合があります。

3Dプリントしたパーツの再現性には限界がある

3Dプリントしたパーツは、オリジナルのパーツと比較して強度や精度が劣る可能性があります。使用するフィラメントやレジンなど素材の種類によっても、造形物の強度や精度に違いが出るため、素材選びも大切です。

造形物の精度を高めたい場合は、出力後に紙やすりで磨き上げる仕上げ作業によって微調整ができます。また出力時には、造形物の形状に合わせて、積層段差が目立ちにくい積層方向を選ぶことで、より美しく仕上げることができます。たとえば、横方向の形状変化が大きいパーツを縦向きに積層すると段差が目立ちやすくなります。積層方向を工夫することで、仕上げの手間を軽減できます。

プラモデルのパーツの複製は3Dプリント受託サービスの利用がおすすめ

ここまで、3Dプリンターでプラモデルのパーツを複製する方法をご紹介しました。3Dプリンターで出力する場合は、3Dプリンターや素材だけではなく、各種ソフトウェアや後処理のための工具など、さまざまな道具を準備する必要があります。また、精度や品質の高い造形物を作るためには、適切な造形方式やグレードの3Dプリンターを選択することが重要です。

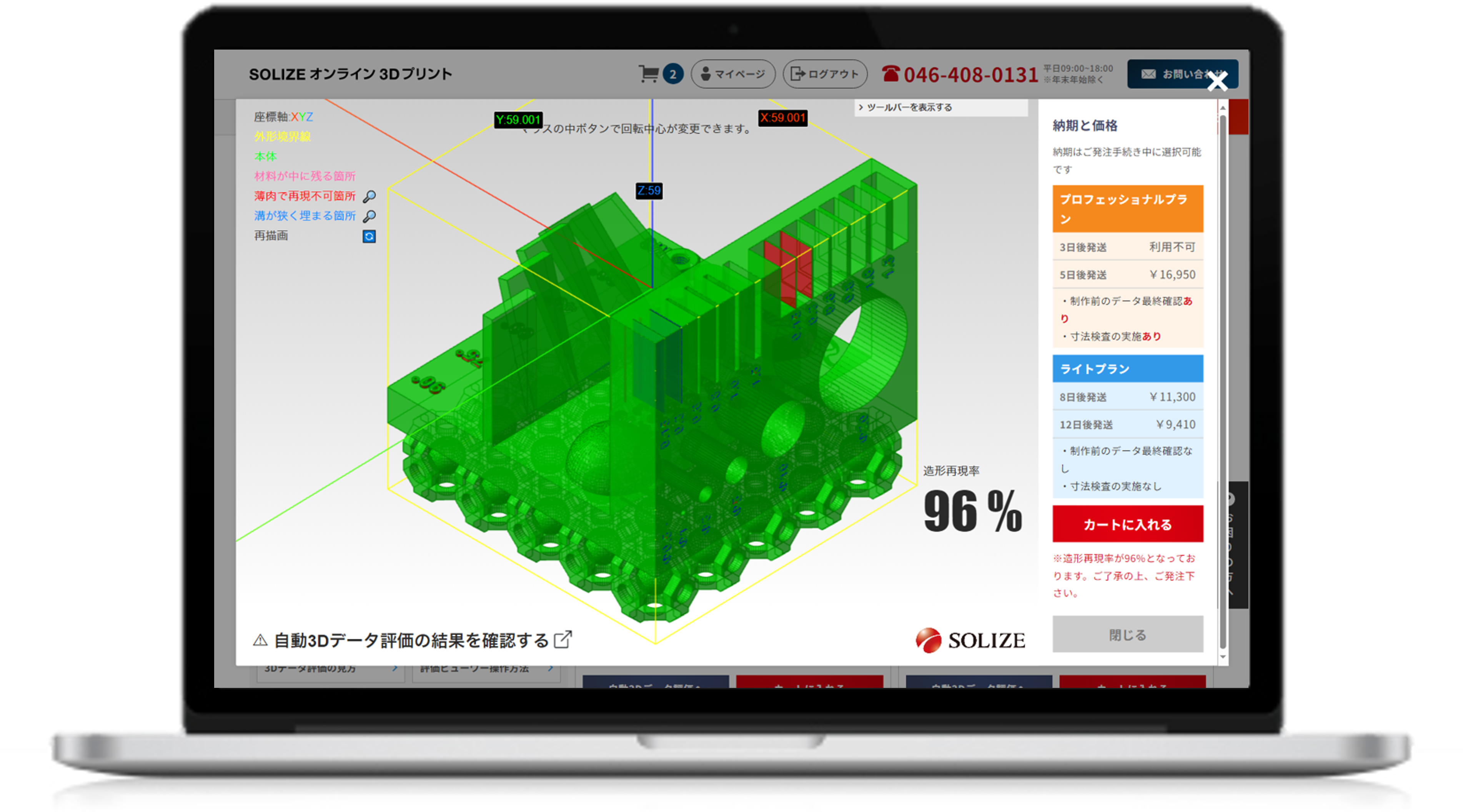

ご自宅に3Dプリンターがない場合や、業務用のハイエンド3Dプリンターで出力したい場合は、オンラインで3Dプリントを注文できる「SOLIZEオンライン3Dプリント」がおすすめです。なお、個人利用であっても著作権侵害の可能性があると判断した場合は、製作をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

SOLIZEオンライン3Dプリントに搭載している自動3Dデータ評価システムによって、アップロードした3Dデータの製造性をすぐにご確認いただけます。SOLIZEでは、1990年から培ってきた技術を活かし、自社工場のハイエンド3Dプリンターで造形します。こだわりのプラモデルパーツの出力を希望される方は、ぜひお気軽に無料の自動見積りをご利用ください。

「SOLIZEオンライン3Dプリント」は、最短3分で見積り取得から形状の再現性の確認、発注完了までをオンラインで完結できる3Dプリント出力サービスです。業務用3Dプリンターで出力しており、本格的な造形品を短納期で提供しています。誰でも簡単に無料で試せる自動評価システムを搭載しており、3Dプリントの形状の再現性を評価できます。

SOLIZEは、1990年に日本で初めて3Dプリンターを導入し、試作品製作サービスを始めた企業です。国内最大級のキャパシティーで、自社保有のハイエンド樹脂3Dプリンターでの製作を承ります。長年にわたる3Dプリンターの運用実績、販売や運用サポートの経験から豊富な知見を有しており、お客さまの3Dプリンティングを手厚くサポートします。

「SOLIZEオンライン3Dプリント」の自動見積りやお問い合わせはこちら

筆者情報

- SOLIZEオンライン3Dプリント お役立ち情報編集部

- SOLIZEの3Dプリンター事業に従事する社員が、3Dプリンターの基礎知識や活用方法、活用例など、3Dプリンターに関する情報を発信します。