本コラムでは、3Dプリンターと切削加工の違いを解説します。また、3Dプリンターによる製造のメリット・デメリットや、3Dプリンターが向いている場面についてもお伝えします。製造の目的に合う加工方法の検討に、ぜひご活用ください。

筆者情報

- SOLIZEオンライン3Dプリント お役立ち情報編集部

- SOLIZEの3Dプリンター事業に従事する社員が、3Dプリンターの基礎知識や活用方法、活用例など、3Dプリンターに関する情報を発信します。 ・Twitter ・facebook

- 1. 3Dプリンターと切削加工の違い

- 1-1. 3Dプリンターと切削加工の違いの概要

- 1-2. 【項目別】3Dプリンターと切削加工の違い

- 2. 切削加工と比較した「3Dプリンター」のメリット・デメリット

- 2-1. メリット

- 2-2. デメリット

- 3. 切削加工より3Dプリンターの方が向いているおもなケース

- 3-1. 迅速な製造が必要なケース

- 3-2. 複雑な形状を製造するケース

- 3-3. カスタマイズ品を量産するケース

- 3-4. 需要の変動を伴う量産を行うケース

- 3-5. 少量生産を行うケース

- 4. 3Dプリンターで加工するなら便利なオンライン出力サービスがおすすめ

1. 3Dプリンターと切削加工の違い

1-1. 3Dプリンターと切削加工の違いの概要

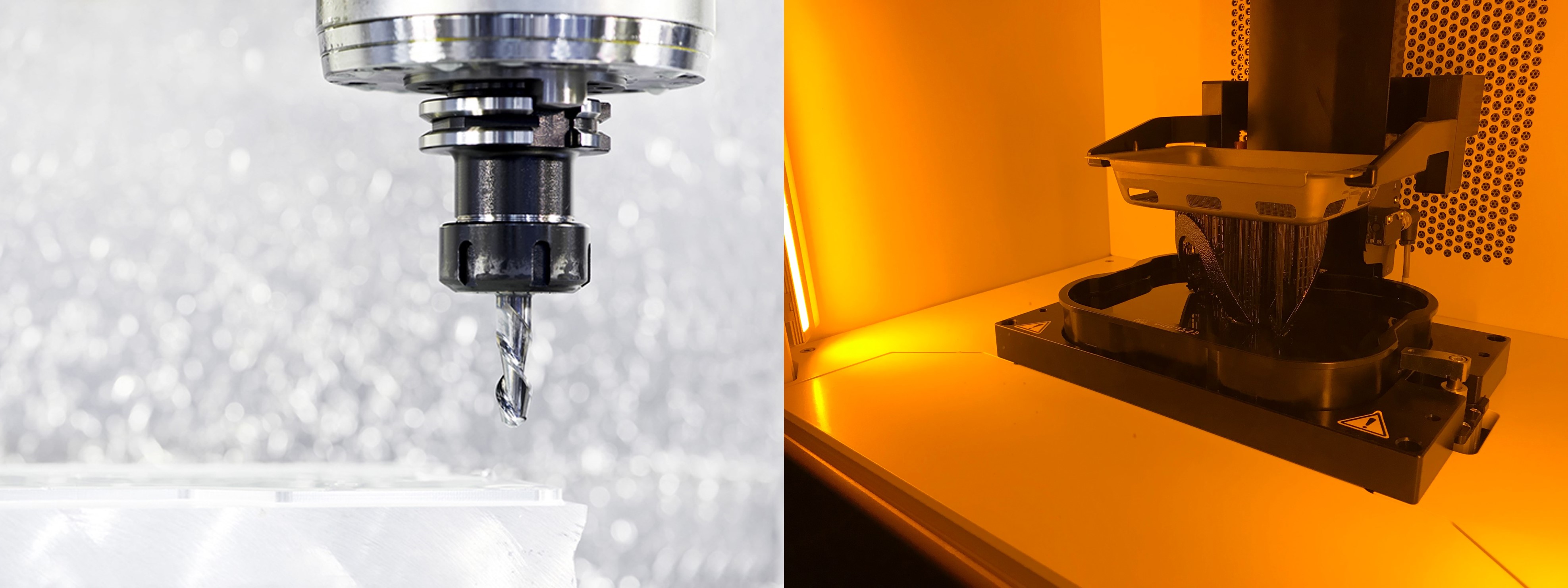

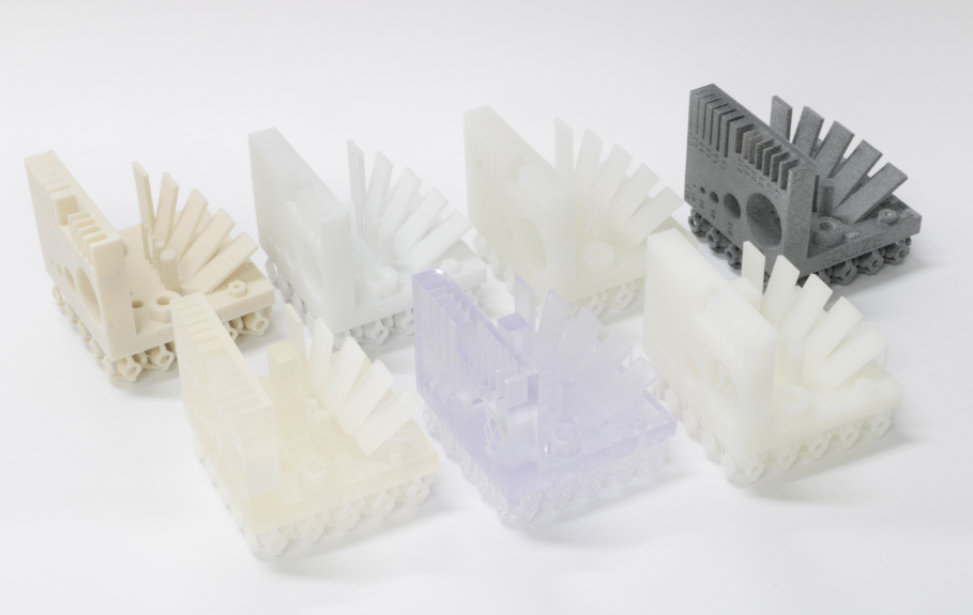

3Dプリンターは、素材を積み上げて造形するのが特徴です。作成した3Dデータを変換して、細かく輪切りにした「スライスデータ」を作成し、薄い層を一層ずつ積み重ねて立体的な造形物を作ることから、3Dプリンターでの製作は積層造形と呼ばれています。3Dプリントの造形方式には、「熱溶解積層方式(FDM)」「光造形方式(SLA)」「インクジェット方式」「粉末焼結方式(SLS)」「粉末固着(接着)方式」などの種類があり、それぞれ造形材料や造形方法に違いがあります。素材の性質に応じて、熱や紫外線で硬化させたり、熱で溶かしたりすることで層を積み重ねていきます。3Dプリンターの造形材料についての詳細は後述します。

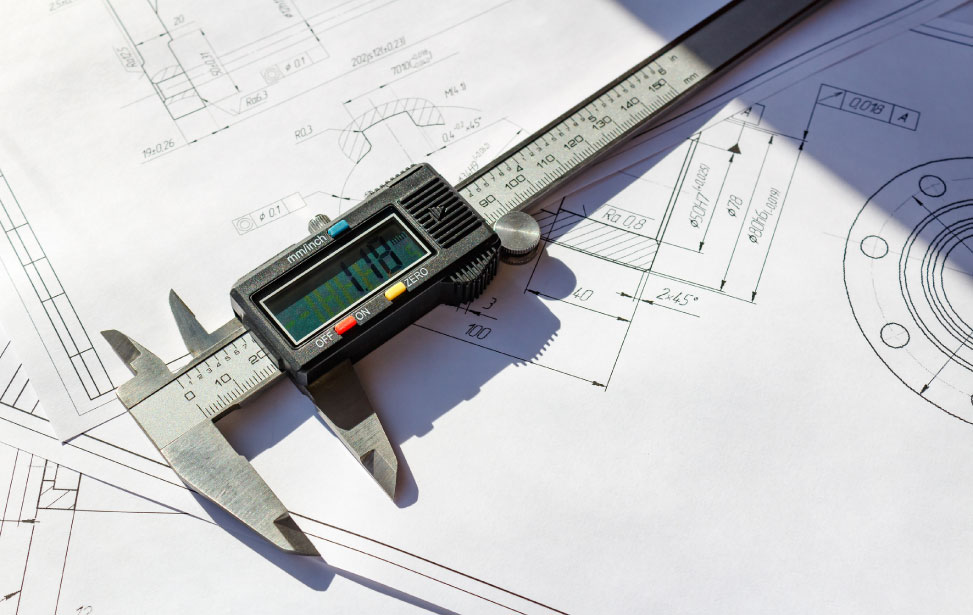

切削加工は、工具を使って素材を削り出したり切断したりすることで、不要な部分を取り除いて造形するのが特徴です。不要な部分を除去して加工する「除去加工」の一つとされています。切削加工の代表例としては、「旋盤加工」「フライス加工」「マシニング加工」などが挙げられます。旋盤加工は、丸棒状の金属や樹脂などの材料を回転させて、切削工具の「バイト」を当てて削る手法です。通常「丸物」とも呼ばれており、筒状や軸状といった丸い形状、雄ネジ形状などの製作を得意としています。フライス加工は、切削工具の「エンドミル」「フェイスミル」「ドリル」などを高速で回転させて加工物に当てて削る手法で、「角物」と呼ばれます。マシニング加工は、一番複雑な形状に対応できます。なお、切削加工のことを「マシニング」や「マシニング加工」と呼ぶ場合もあります。

こうした加工方法の特徴から、3Dプリンターは切削加工と比べて設計の自由度の高さが魅力といえるでしょう。その一方で、切削加工は3Dプリンターと比較して、仕上がりの精度が高い傾向にあります。それぞれの違いを理解したうえで、目的に適した製造方法を選択することが大切です。

1-2. 【項目別】3Dプリンターと切削加工の違い

加工可能な形状

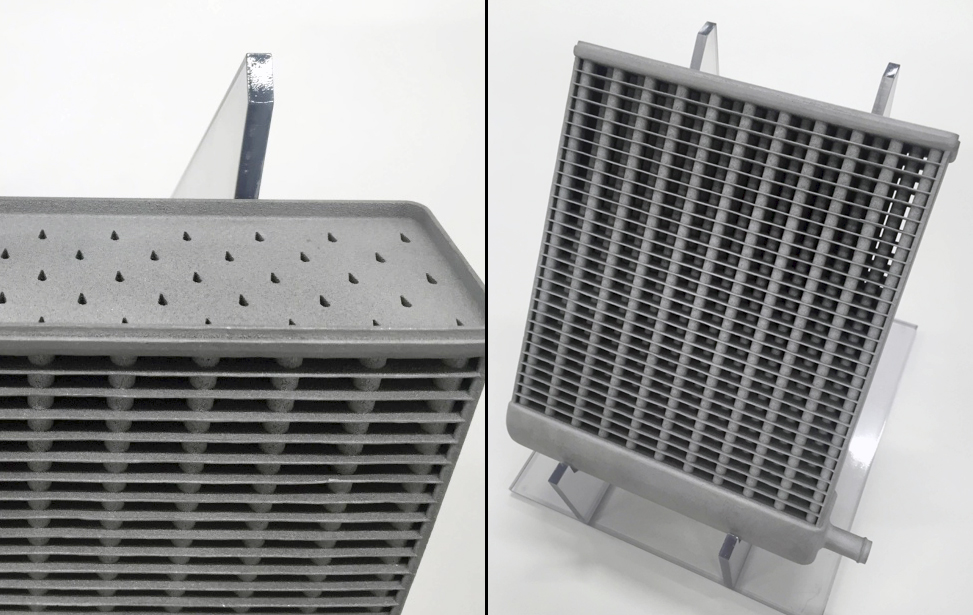

3Dプリンターは、複雑な形状の加工に幅広く対応可能です。たとえば、「アンダーカット(金型を開く際に取り出せないなど、一部が干渉して加工できない形状)」や「オーバーハング(造形物の一部が空中に浮いた形状)」などにも対応できます。ほかの加工技術では難しい形状を作ることが可能です。一般的に難易度の高い形状を実現できるのが魅力です。切削加工は、工具によって削り出すので、工具が入らなかったり届かなかったりする箇所の加工が難しいのが注意点です。一般的に汎用フライスの場合、工具は機械に固定されており一方向から加工するので、削り出す方向の反対側の陰になる部分や、手前の形状が干渉して届かない部分などは加工できません。形状によっては、加工物の向きを変えて複数回にわたり加工したり、ほかの加工技術と組み合わせたりする工夫が必要です。

必要なデータ

3Dプリンターで造形物を出力する際は、「STL(.stl)」「OBJ(.obj)」「3MF(.3mf)」などのファイル形式のデータが必要です。3D CADソフトなどを使用して図面データを作成し、3Dプリンターに対応するファイル形式でデータを書き出します。中でも標準的に用いられているファイル形式はSTLで、多くの3Dプリンターに対応しています。OBJは、色彩や素材などの情報を扱えるのが特徴です。3MFは次世代の形式であり、容量を抑えながら色彩・素材・テクスチャーなどの幅広い情報を扱えることから、従来の形式よりも利便性が高くなっています。

切削加工の場合は、一般的には3D CADの図面データが必要です。作成した3D CADのデータを3D CAMソフトに読み込み、3次元のモデルで加工に必要なNCプログラム(機械を動かすためのプログラム)を作成します。場合によっては、2D CADのデータを2D CAMソフトに読み込み、2次元のNCプログラムを作成することもあります。

材料(素材)

3Dプリンターでは、一般的に樹脂材料が用いられますが、機種によっては金属材料を扱える場合があります。このほかに、近年は医療分野でバイオ素材を用いた3Dプリンターの研究開発が進んでおり、扱える素材は今後さらに多様化する可能性があります。樹脂材料の具体例として挙げられるのは、「ナイロン」や「アクリル」などです。扱える素材の種類は3Dプリントの造形方式によっても異なり、熱溶解積層方式では熱可塑性樹脂、光造形方式やインクジェット方式では光硬化性樹脂などが用いられます。ただし、切削加工と比べると材料の種類はまだ限定的といえるでしょう。

切削加工で用いられるのは、おもに樹脂や金属材料です。鉄鋼・アルミ合金・ステンレス鋼などの幅広い金属加工に対応できるほか、熱可塑性樹脂のほとんどや木材なども扱うことが可能なため、材料の選択肢が豊富といえます。ただし、TPUやLDPEなどの軟質材料などは削り出すのが難しいため、切削加工に適していません。このほか、金属材料の中でもチタンやタングステンをはじめとする非常に硬い素材も、切削加工に適していないといえます。

納期

3Dプリンターと切削加工はいずれも最短1日程度で、製作を外部に委託できます。双方とも基本的に納期が短い加工方法です。

3Dプリンターの場合、単純なプロトタイプ(試作品)のような用途であれば、短期間で製作が完了するでしょう。外注の場合は、納期の目安は最短1日程度です。自社で3Dプリンターを保有している場合は、機種や造形するサイズにもよりますが、短ければ数十分で造形物が完成します。ただし、造形後にサポート材を除去したり表面の仕上げを行ったりする必要があると、後処理に時間がかかる点に留意しましょう。

切削加工の場合も、加工の形状が単純であれば製作自体は数分で完了し、最短1日程度で外注することが可能です。3Dプリンターで造形後に後処理が必要な場合と比べると、より短期間で製作できる可能性があります。ただし、加工物のサイズが大きい場合や、工数の多い加工を行う場合などでは、製作に数時間かかることもあるでしょう。

寸法精度

寸法精度とは、製作データと比較した際の長さ・厚み・穴の大きさ・溝の深さ・幅といった寸法の正確さのことを指します。3Dプリンターと切削加工を比較すると、より精度が高いのは切削加工です。

3Dプリンターは積層によって造形物を作るという性質上、寸法精度が切削加工に劣る傾向にあります。寸法精度を向上させるには、積層ピッチ(層の厚み)を小さく設定する方法や、XY方向の精度を高める方法がありますが、造形により多くの時間がかかってしまうのが難点です。

一方、切削加工は高い寸法精度を実現しやすい傾向にあります。そのため、高精度の部品を製作する用途で広く活用されています。たとえば、自動車や医療機器の精密な部品のような、加工精度の高さを求められる工業製品にも適しています。

2. 切削加工と比較した「3Dプリンター」のメリット・デメリット

2-1. メリット

また、近年のビジネスシーンでは事業活動における環境保全が重視されていますが、3Dプリンターは環境負荷の軽減という観点でも注目されています。3Dプリンターは「必要な時に、必要な分だけ、必要な場所で作る」という柔軟な生産を行えることから、環境負荷を軽減できるメリットもあります。製作時に発生する産業廃棄物を減らして、環境に配慮した方法で加工することが可能です。

2-2. デメリット

2. 切削加工より3Dプリンターの方が向いているおもなケース

3-1. 迅速な製造が必要なケース

3-2. 複雑な形状を製造するケース

3-3. カスタマイズ品を量産するケース

3-4. 需要の変動を伴う量産を行うケース

3-5. 少量生産を行うケース

4. 3Dプリンターで加工するなら便利なオンライン出力サービスがおすすめ

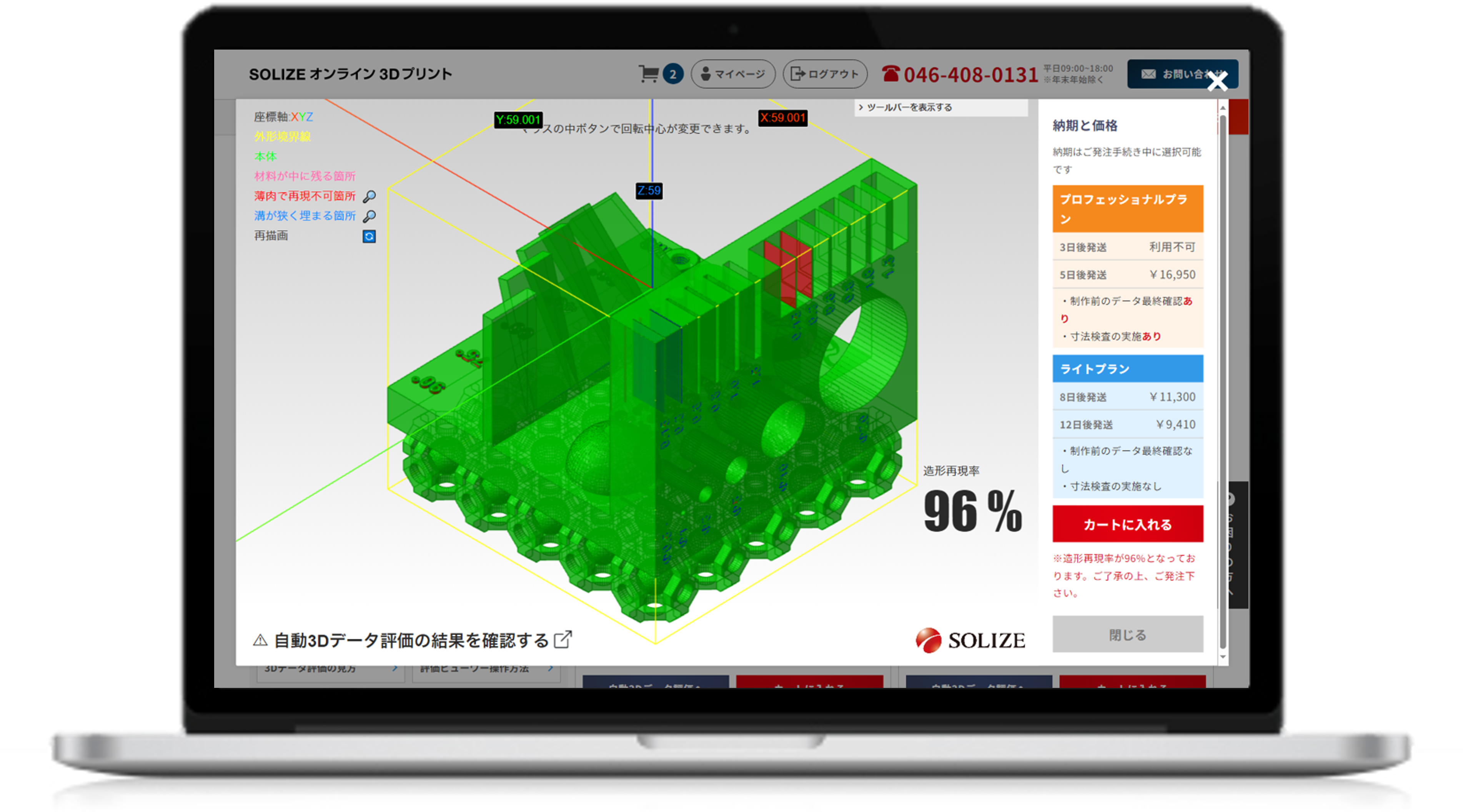

3Dプリンターで加工するなら、オンライン3Dプリントサービス「SOLIZEオンライン3Dプリント」がおすすめです。

「SOLIZEオンライン3Dプリント」では、3Dデータをアップロードするだけで、無料にてお見積もりが可能です。自動3Dデータ評価システムを搭載しているため、3Dビューアで製造性の解析を行い、プリントが可能か事前にチェックしていただけます。発注フローはすべてWebで完結し、最速3日後に発送するので、スピーディーな製作を実現できます。

SOLIZEは、1990年に日本で初めて3Dプリンターを導入し、試作品製作サービスを始めた企業です。国内最大級のキャパシティーで、自社保有のハイエンド樹脂3Dプリンターでの製作を承ります。長年にわたる3Dプリンターの運用実績、販売や運用サポートの経験から豊富な知見を有しており、お客さまの3Dプリンティングを手厚くサポートします。

「SOLIZEオンライン3Dプリント」の自動見積りやお問い合わせはこちら

筆者情報

- SOLIZEオンライン3Dプリント お役立ち情報編集部

- SOLIZEの3Dプリンター事業に従事する社員が、3Dプリンターの基礎知識や活用方法、活用例など、3Dプリンターに関する情報を発信します。