筆者情報

- SOLIZEオンライン3Dプリント お役立ち情報編集部

- SOLIZEの3Dプリンター事業に従事する社員が、3Dプリンターの基礎知識や活用方法、活用例など、3Dプリンターに関する情報を発信します。 ・Twitter ・facebook

金属造形の仕組み

金属造形、すなわち金属の3Dプリンターは、昔では考えられなかったアイデアです。今回は、金属造形の仕組みについて紹介します。

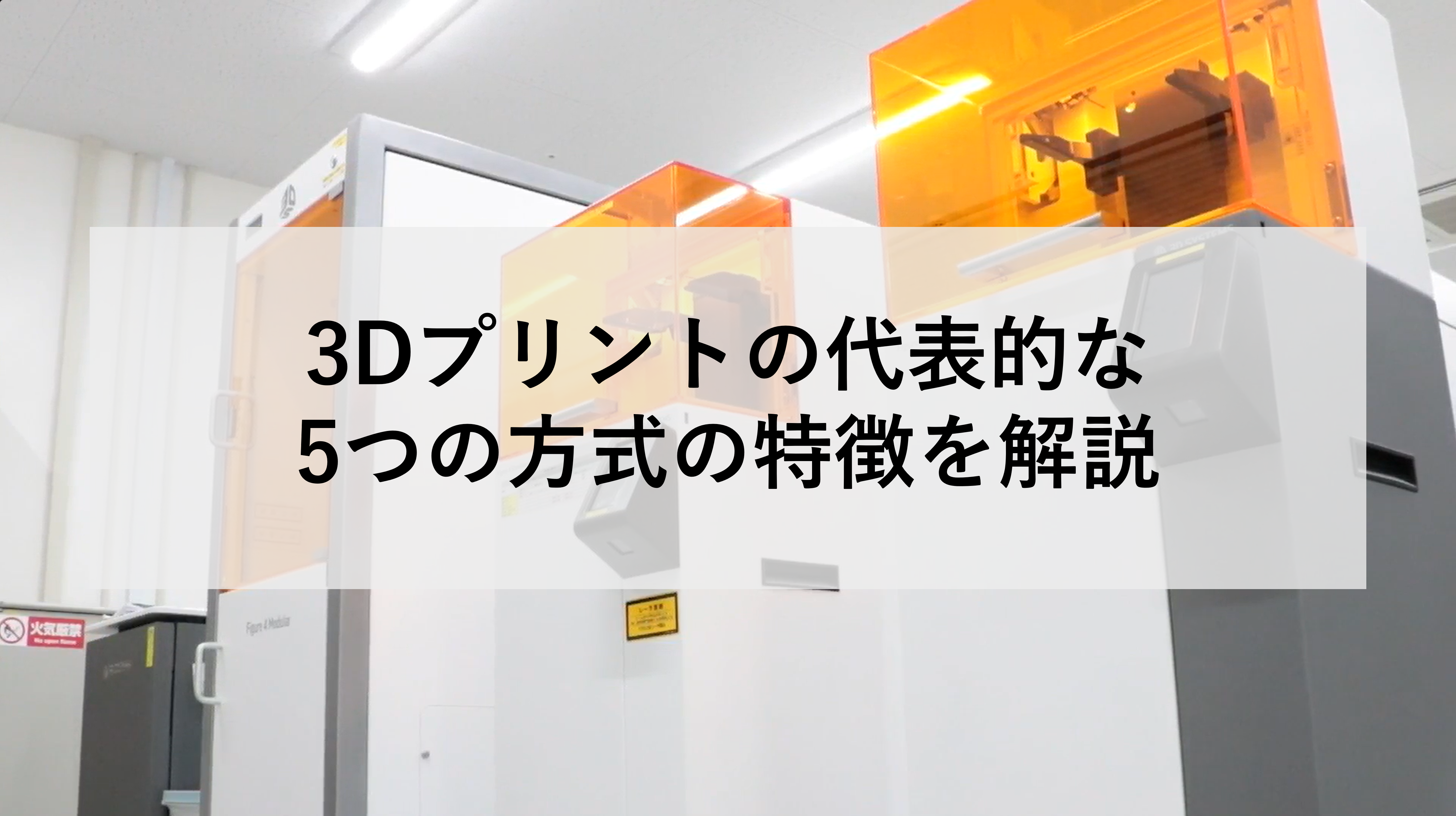

まず初めに、モデルのデータをスライスデータに変換をします。スライスデータとは、CTスキャン画像と同じようなものです。その後、3Dプリンターで造形していくのですが、金属を3Dプリントする方法は大きく分けると2種類あります。レーザーを使用する方法と、ビームを使用する方法です。レーザーやビームを用いて金属を溶かしながら3Dプリントをしていきます。

次に、造形エリアには0.03~0.04㎜という薄さで金属の粉を敷き詰めていきます。そこにレーザーを照射し、金属を溶かしていきます。これは溶接の原理に似ています。レーザーやビームの焦点は一定でなければならないため、一層が終わると造形ステージが下がり、次の金属の粉が敷き詰められていきます。この動作を繰り返し行い、造形していきます。ここで途中で造形品の形を確認することはできず、見れるのはあくまでも2次元1枚の塗りつぶしの工程だけです。ある意味金属の3Dプリンターの大きな特徴といえるでしょう。

金属を溶かして潰していく工程が完了すると、造形品を切り離して完成となります。金属を熱で溶かして造形するため、高温となりすぐに取り出しできないように思えますが、焼結の終わった金属の層はどんどん冷えてゆくため、造形終了後10分ほどで取出し可能です。

金属造形の強度

金属造形を実施するにあたって気になるのは強度です。どれほど優れた機能を持っていたとしても強度がなければあらゆる場面で使用することができません。では、実際に金属造形の強度は一体どのくらいなのでしょうか。

結論から言うと、金属の3Dプリント品は、引張強度・降伏強度ともに量産と同等に近い強度が出ており、一般的な用途なら問題ないとされています。昔は強度で悩むことが多かったようですが、試験を重ねるうちに高い強度を実現できるようになりました。

将来的に航空機や医療分野で活躍することが想定されているので、その場合は疲労強度なども向上させる必要があります。強度が上がることによって、将来は医療の分野で命を救ったり、飛行機の部品になったりすることも考えられます。技術の進歩が速いため、今後あらゆる場面で活躍する日も近いかもしれません。

金属3Dプリンターを導入するメリット

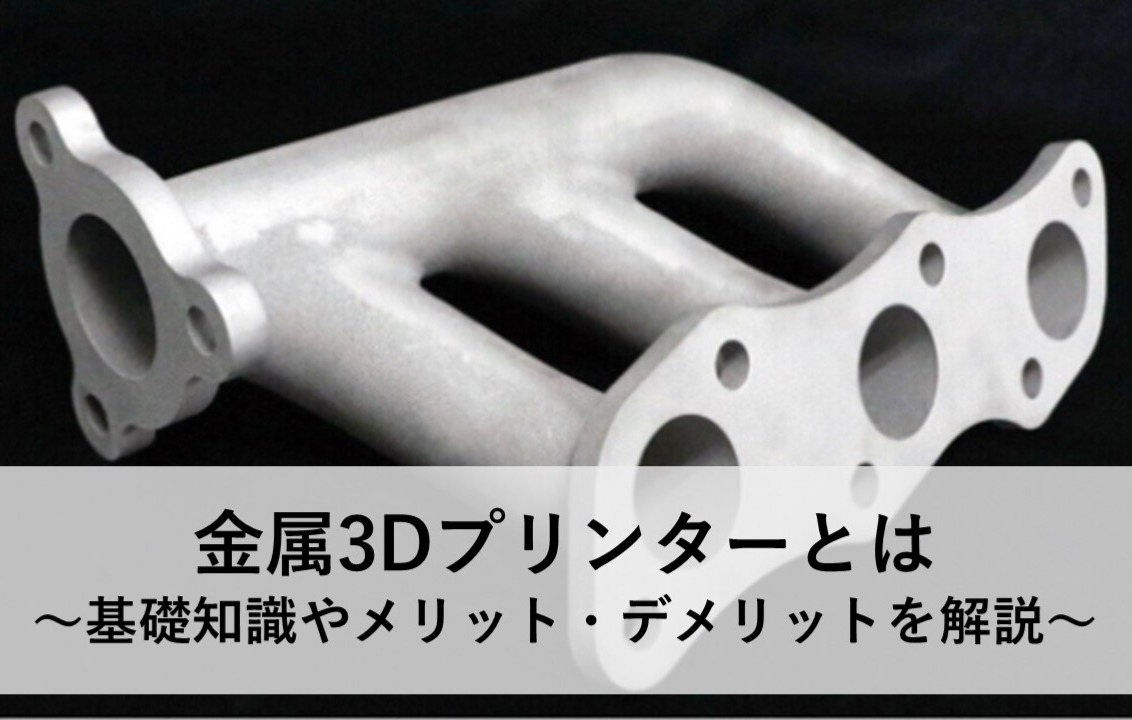

金属造形をするためには3Dプリンターが必要不可欠になりますが、導入するメリットはどういったものがあるのでしょうか。ここでは導入メリットについて紹介します。

まず一つ目のメリットは、部品製作をスムーズに行うことが可能だということです。部品の製造は、今までは金型からの反転製作、あるいは技能者の技術によって進められてきましたが、金属3Dプリンターを導入することによって、短期間で製造できるようになります。

また、3Dプリンターがあれば人件費を削減することもできます。3Dプリンターの導入にコストはかかりますが、初期費用だけで後はメンテナンスのみとなるので、人件費よりもはるかに安く済みます。部品を製造するのはとても大変なことなので、人間の負担を減らすために有効な方法です。

また、費用を削減することだけでなく、将来性もあるのが最大のメリットです。将来のものづくりは3Dプリンターが主流になる可能性もあるので、今のうちに導入をし、知識を身に着けておくだけでも将来の企業の発展につなげられます。金属3Dプリンターは、たくさんの可能性を秘めているのです。

筆者情報

- SOLIZEオンライン3Dプリント お役立ち情報編集部

- SOLIZEの3Dプリンター事業に従事する社員が、3Dプリンターの基礎知識や活用方法、活用例など、3Dプリンターに関する情報を発信します。